Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der der Rhythmus Berlins nicht vom Takt der U-Bahnen, sondern vom Ruderschlag der Fischer und dem Lauf der Spree bestimmt wurde. In dieser Zeit, lange bevor die Metropole zu dem wurde, was sie heute ist, existierte ein Fest, das so tief in der Identität der Region verwurzelt war wie kaum ein anderes: der Stralauer Fischzug. Es ist eine Geschichte, die im Mittelalter beginnt, königliche Hoheiten anzieht und in einem farbenprächtigen, chaotischen Spektakel auf dem Wasser gipfelt, bevor sie leise in den Annalen der Geschichte verschwindet. Begeben wir uns auf eine Reise in die Vergangenheit dieses einzigartigen Brauchs.

Von heiligen Vätern und volkstümlichen Freuden: Die Ursprünge

Unsere Geschichte beginnt in Stralau, einem der ältesten und ehemals bedeutendsten Fischerdörfer der Mark Brandenburg. Eingebettet auf einer malerischen Halbinsel, lebten die Menschen hier seit jeher vom und mit dem Wasser. Die erste urkundliche Erwähnung des Fischzugs datiert auf das Jahr 1464, doch seine Wurzeln reichen vermutlich noch tiefer zurück, eng verknüpft mit dem Bau der ältesten Dorfkirche Stralaus.

Ursprünglich war das Fest eine Kirmes, eine Feier zur Kirchweihe, die jedes Jahr am 24. August abgehalten wurde. Dieses Datum wurde nicht zufällig gewählt; es ist der Gedenktag des heiligen Bartholomäus, des Schutzpatrons der Kirche und der Fischer. Es war ein Tag des Gebets, der Danksagung und der dörflichen Gemeinschaft, an dem die Früchte des Flusses und der Glaube Hand in Hand gingen.

Mit dem Anbruch der Reformation im 16. Jahrhundert verlor das Fest seinen primär religiösen Charakter. Doch anstatt in Vergessenheit zu geraten, wurde es neu definiert. Die Fischerei-Ordnung des Kurfürsten Johann Georg bestimmte eben jenen 24. August zum offiziellen Beginn der herbstlichen Fischfangsaison. Was einst ein kirchlicher Feiertag war, wandelte sich nun zu einem großen, weltlichen Volksfest, das den Startschuss für die ertragreichste Zeit der Fischer markierte. Der Stralauer Fischzug war geboren, wie wir ihn kennen: eine Mischung aus harter Arbeit, ausgelassener Feier und tief verwurzelter Tradition.

Königlicher Glanz auf der Spree: Ein Fest von Rang und Namen

Die Popularität des Fischzugs wuchs über die Grenzen des Dorfes hinaus und zog bald die Aufmerksamkeit der höchsten Kreise auf sich. Im Jahr 1780 beehrten erstmals Mitglieder des preußischen Fürstenhauses das Spektakel mit ihrer Anwesenheit. Dieser Besuch verlieh dem Fest einen enormen Prestigegewinn. Ab 1880 wurde es fast zur jährlichen Gewohnheit, dass König Friedrich Wilhelm III. mit seinen Kindern nach Stralau kam, um dem bunten Treiben beizuwohnen.

Der wohl prominenteste Gast erschien 1842: der damalige Prinz von Preußen und spätere Kaiser Wilhelm I. Er ließ es sich nicht nehmen, das Fest persönlich zu erleben und unterstrich damit dessen Bedeutung für die gesamte Region. Diese königliche Patronage verwandelte den Fischzug von einem lokalen Fischerfest in ein gesellschaftliches Ereignis, das Menschen aus allen Schichten anzog. Auch für das Jahr 1883 ergingen pflichtschuldig Einladungen an die „Allerhöchsten Herrschaften“, die jedoch aufgrund anderer Verpflichtungen dankend ablehnten – ein Zeichen dafür, wie sehr die Anwesenheit des Hofes erwartet wurde.

Die Anekdote: Der prachtvolle und chaotische Fischzug vom 24. August 1883

Während der Fischzug in den Jahren zuvor an Authentizität verloren hatte und zu einer „banalen Volksbelustigung“ auf den Stralauer Wiesen herabgesunken war, sollte das Jahr 1883 alles anders machen. Ein Verein unter der Leitung von Professor Pröhle hatte es sich zur Aufgabe gemacht, dem Fest wieder Tiefe und einen „sittlich-fördernden“ Charakter zu verleihen. Das Ergebnis war ein grandioser historischer Festzug zu Wasser, dessen Pracht und Detailverliebtheit Berlin so noch nicht gesehen hatte.

Die künstlerische Vision: Man konnte die Berliner Künstlergilde für das Projekt gewinnen, allen voran den Verein der Kunst-Akademiker „Pallas“. Der Gesammtentwurf stammte vom renommierten Maler Prel, der eine schwimmende Zeitreise durch drei Jahrhunderte preußischer Geschichte konzipierte. Die Herren Ernst Hosang, Linckelmann und Tübbecke jun. taten sich bei der aufwendigen Ausführung besonders hervor.

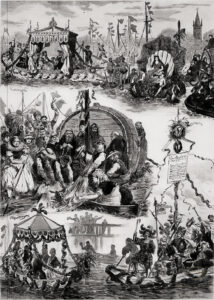

Die Parade auf dem Wasser: Angeführt von einem Boot mit dem Musikchor „Treu Wallenstein“, setzte sich um 10 Uhr vormittags an der Stralauer Kirche ein atemberaubender Zug in Bewegung. Jeder Teil war ein Kunstwerk für sich:

- Fischer in traditionellen wendischen Kostümen eröffneten den Zug und erinnerten an die slawischen Wurzeln der Region.

- Ein allegorisches Boot stellte die „Sprea“ dar, die Flussgöttin, thronend in einer riesigen Muschel und umgeben von mythologischen Tritonen.

- Das Zeitalter des Bartholomäus und Joachim Hectors (16. Jh.) wurde durch ein Boot der Mönche mit einem mächtigen Fass in der Mitte sowie „wilden Männern“ mit dem preußischen Wappen symbolisiert.

- Ein absoluter Höhepunkt war die Darstellung des Zeitalters des Großen Kurfürsten (17. Jh.). Eine imposante, wenn auch nicht vollends historisch exakte, kurfürstliche Yacht glitt über das Wasser. Unter einem Baldachin saßen der Große Kurfürst (dargestellt vom täuschend ähnlichen Herrn Büttner), die Kurfürstin und der Kurprinz, umgeben von Hofdamen, Kavalieren und einem Herold. Sogar ein „ächter Mohr“ wartete auf die Befehle seiner Gebieter.

- Das Zeitalter Friedrichs des Großen (18. Jh.) wurde durch ein elegantes Renaissance-Boot mit adligen Damen und Pagen repräsentiert.

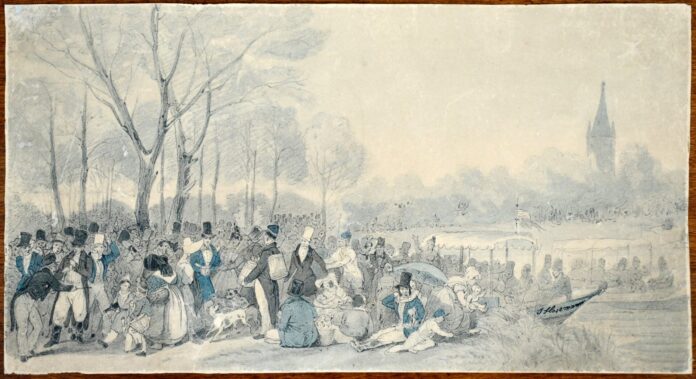

Das Chaos auf der Spree: Der Eindruck dieses Zuges war überwältigend. Doch die Berliner wären nicht die Berliner, wenn sie sich das Spektakel aus der Ferne angesehen hätten. Was nur schwimmfähig war – hunderte von Kähnen, Jollen und Kasten – drängte sich auf dem Wasser, um einen möglichst nahen Blick auf die „illustren Gäste“ zu erhaschen. Der prächtige Zug drohte im Gedränge stecken zu bleiben. Die kräftigen Pioniere, die die Boote ruderten, wussten sich jedoch zu helfen: Mit listig-ungeschickten Bewegungen ihrer Riemen sorgten sie für kräftige Wasserspritzer, die die neugierige Menge schnell auf Abstand brachten und die Bahn wieder freimachten.

Auch die Segler mit ihren reich beflaggten Booten mischten im Getümmel mit. Die Dreistigkeit der Berliner „Watermen“ führte unweigerlich zu Kollisionen. In einem denkwürdigen Moment bohrte sich ein rudernder Kahn wie ein Torpedo in die Yacht „Undine“ und zerschmetterte drei ihrer Planken. Die Neugier hatte ihren Preis, doch selbst dieser Zwischenfall konnte die ausgelassene Stimmung kaum trüben. Gelobt wurde am Ende die Rücksicht der Dampfschiffkapitäne, die ihre großen „Kohlenkasten“ vorsichtiger als sonst durch das Chaos manövrierten.

Das leise Ende einer lauten Tradition

Trotz des fulminanten Wiederauflebens im Jahr 1883 war der Niedergang des Fischzugs nicht aufzuhalten. Bereits um 1870 hatte das Fest einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht und war, wie Zeitgenossen bemerkten, fast unbemerkt „eingeschlafen“. Die Schattenseiten der riesigen Menschenansammlungen waren immer deutlicher zutage getreten: Krawalle, Alkoholexzesse, Unfälle und sogar politische Manifestationen hatten überhandgenommen. Die Situation eskalierte derart, dass der Gemeinderat in einem Schreiben vom 23. Juli 1873 an den Berliner Polizeipräsidenten appellierte und ein Verbot des außer Kontrolle geratenen Festes forderte.

Ein Auf und Ab folgte. 1892 wurde ein neues Verbot erlassen, doch nur fünf Jahre später, 1897, gelang ein erfolgreicher Wiederbelebungsversuch. Die neuen Organisatoren konnten die Tradition mit neuem Elan bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 aufrechterhalten. Ähnlich wechselhaft ging es in den folgenden Jahrzehnten weiter, ein stetes Ringen zwischen dem Wunsch nach Tradition und den Herausforderungen der modernen Zeit.

In seinen besten Zeiten wurde der Stralauer Fischzug sogar mit dem Oktoberfest in München verglichen, was seine enorme Anziehungskraft unterstreicht. In einem letzten Versuch, die Rahmenbedingungen zu verbessern, legte man 1937 die an der Spree gelegene Festwiese im Treptower Park höher, um die ständigen Überschwemmungen bei starkem Regen zu beseitigen. Doch auch dieser Ortswechsel konnte den steten Niedergang nicht aufhalten. Die wirtschaftliche Grundlage des Festes war zerbrochen – die Fischerei war kaum noch lohnend, da die laute, unruhige Spree den Fischen kaum Lebensraum bot.

Als ehrende Referenz an die vergangenen Mühen der Stralauer Fischer schuf der bekannte Bildhauer Reinhold Felderhoff (1865–1919) eine beeindruckende Brunnenfigur. Diese wurde nach seinem Tod im Jahr 1925 auf dem Areal neben dem Rathaus Treptow aufgestellt, wo sie sich noch heute befindet. Die überlebensgroße, athletische Aktfigur aus Marmor zeigt einen Fischer in kraftvoller Pose, der ein schweres Netz emporzieht. Dieses Kunstwerk, ein Geschenk der Staatsregierung an die Gemeinde Treptow, dient heute als eines der wenigen greifbaren Denkmäler, das an die einst so glorreiche und lebendige Tradition des Stralauer Fischzugs erinnert.

Alt-Stralau heute: Ein Idyll mit historischem Echo

Wer heute durch Alt-Stralau spaziert, findet eine faszinierende Mischung aus Moderne und Vergangenheit. Wo einst Fischer ihre Netze flickten, stehen heute moderne Wohnhäuser, die die exklusive Lage am Wasser schätzen. Doch der Geist des alten Fischerdorfes ist nicht ganz verschwunden. Die idyllische Ruhe der Halbinsel, der Blick über die Spree und den Rummelsburger See, die alte Dorfkirche – all das lässt erahnen, welch besonderer Ort dies einmal war. Der laute Jubel des Fischzugs ist verklungen, doch sein Echo hallt leise durch die Straßen und über das Wasser – eine Erinnerung an eine Zeit, in der ein kleines Fischerdorf für einen Tag im Jahr das Zentrum der Welt zu sein schien.

Ein Fest, das Spuren hinterlässt

Über den Stralauer Fischzug wurde schon viel geschrieben, und seine Geschichte reicht tief in die ältesten Schichten der Region zurück. Die Recherchen von Klassik-Boote zu den längst verschwundenen Bootswerften auf Alt-Stralau stießen unweigerlich auf diese faszinierende Tradition. Dies inspirierte uns, in vielen alten Archiven und Werken zu stöbern und diesen Beitrag zu erstellen. Natürlich kann dieser Bericht weder alle Details erfassen, noch erhebt er den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr stützt er sich auf überlieferte Geschichten und Berichte aus vergangenen Zeiten, deren Wahrheitsgehalt heute oft kaum mehr überprüfbar ist – aber genau darin liegt der Zauber der Geschichte, die uns noch immer ergreift und fasziniert.