Manfred Ernst konstruiert und gestaltet in Berlin-Grünau seit 25 Jahren Sport- und Freizeitboote. Der ,.Ernst-Riss“ ist weit über die Grenzen der DDR hinaus bekannt. Seine „Rügen“-Jolle erhielt 1980 die Auszeichnung GUTES DESIGN.

form+zweck: Ihr konstruktiv-gestalterisches Wirken erstreckt sich von den sechziger Jahren bis jetzt in die achtziger – ist Design im Sportbootsbau auch in Dezennien einzuordnen? Gibt es „das Boot der sechziger Jahre“ und das der achtziger? Verwandtschaften und Generationswechsel, Kontinuität und Erneuerung – in welchem Verhältnis stehen sie zueinander?

ERNST: Lassen Sie mich den Begriff „Generationswechsel“ aufnehmen. Man ist leicht geneigt, darunter etwas gänzlich Neues zu erwarten. Meistens aber handelt es sich, in der Technik allgemein und im Bootsbau speziell, um Weiterentwicklungen, um einen spiralförmigen Prozeß, eben um die Ablösung einer Generation durch die andere; ein Zusammenspiel von Erbe und Erneuerung.

Nun sind in dem von Ihnen umrissenen Zeitraum, der zufällig auch der meiner beruflichen Tätigkeit ist, allerdings einige tiefgreifende materialseitige, technologische und nutzerorientierte Veränderungen im Bootsbau eingetreten, die sich gestalterisch auswirkten: die Entwicklung korrosionssicherer Materialien und Verbindungen, zunehmender Einsatz von Plaste, immer höhere Forderungen hinsichtlich der Platzausnutzung sowohl, was den Einbau von Bootstechnik als auch den von Komfort betrifft – bis an die technischen Grenzen heran, ergonomische Überlegungen . Dieses konstruktiv-gestalterisch neue Qualitätsniveau führte jedoch nicht zu so gravierenden formalen, ästhetischen Veränderungen, daß man von einem deutlichen „Generationswechsel“ im Sportbootsbau sprechen könnte. Die Wandlungen vollzogen sich und vollziehen sich weiter in kleinen Schritten.

form+zweck: So wie beispielsweise beim Automobil, kann man also hier nicht vom Typ der sechziger oder achtziger Jahre sprechen?

ERNST: Nein, weil es bei manchen Gemeinsamkeiten zwischen dem Straßenfahrzeug hier und dem Wasserfahrzeug da einen ganz gravierenden Unterschied gibt: das Auto ist wesentlich kurzlebiger konzipiert als das Boot oder Schiff. Es existieren sicher nur ganz wenige Autos, die 25 Jahre und älter sind und immer noch unermüdlich ihren Dienst tun. Hingegen gibt es unter den 25-, 30jährigen Booten nur sehr wenige, die heute nicht mehr fahrtüchtig sind. Ein gut konstruiertes und gestaltetes Boot soll schon 20, 40, 50 Jahre seinen Zweck erfüllen können; ich kenne nicht wenige, die bereits um die Jahrhundertwende gebaut worden sind und immer noch fahren – und deren damalige gute Gestaltung heute noch überzeugt. Ich kenne freilich auch Boote, die seit 80 Jahren die Gewässer verschandeln…

form+zweck: Eine Gemeinsamkeit zwischen Automobil- und Bootsentwurfsarbeit besteht doch aber grundsätzlich im Anspruch auf komprimiertes komplexes Gestalten…

ERNST: Im Prinzip – ja. Nur ist der Komplexitätsanspruch im Bootsbau noch höher als bei der Arbeit am Auto. Die Entwicklung eines Motorseglers beispielsweise erfordert eine nachgerade enzyklopädische Berücksichtigung und Beherrschung von technischen Disziplinen und gestalterischen Fähigkeiten – von der Schiffstheorie, Hydro und Aerodynamik über Werkstoffkunde, Korrosionsschutz, Elektronik und Navigation, Elektrik, Maschinenbau, Farbenkunde, Innenraumgestaltung einschließlich Sanitärtechnik, Ergonomie selbstverständlich. Und der Gestalter steht und fällt nicht allein mit der Beherrschung dieser ganzen Palette – sein Können wäre letztlich nichts wert ohne den ebenso sachkundigen Meister im Betrieb, der das Boot schließlich herstellt.

form+zweck: Sie selbst bezeichnen sich ausdrücklich als Konstrukteur und Gestalter, widmen der ästhetischen Qualität „Ihrer“ Boote große Sorgfalt, von der Harmonie der Silhouette bis zum letzten Pinselstrich. Was oder wer hat diese Haltung geformt?

ERNST: Ich möchte Sie etwas korrigieren: Ich fühlte mich in erster Linie als Gestalter, in zweiter als Konstrukteur. Ich gehöre auch schon seit 20 Jahren der Sektion „Formgestaltung/Kunsthandwerk“ im VBK-DDR an.

Boote gezeichnet und gebastelt habe ich bereits als kleiner Junge, mein Vater war auch Konstrukteur, und ich bin auf einer Bootswerft großgeworden. Da bekam ich die ersten Anschauungen vermittelt, was zweckmäßig und schön ist und was nicht, mein Vater wies mich oft darauf hin. Und als ich dann später ins Fach einstieg, festigte sich in mir das Prinzip immer mehr: die Ästhetik muss mit technologischer Machbarkeit gekoppelt sein, formale Spinnereien sind für mich ausgeschlossen.

Ich habe zwei Berufe gelernt – Holzbootsbau und Stahlbootsbau. Vom Volkseigenen Konstruktionsbüro für Hochseeschiffbau, wo ich zunächst arbeitete, bin ich zum Schiffbaustudium nach Rostock-Warnemünde delegiert worden, war anschließend ein Jahr auf der Yachtwerft Berlin tätig, habe dann kurze Zeit mit meinem freiberuflich tätigen Vater zusammengearbeitet und nach seinem Tode selbst die Zulassung als freiberuflicher Bootskonstrukteur erhalten.

Damals, in den sechziger Jahren, entwickelte sich der Export-Bootsbau stark, da fand ich ein sehr umfangreiches Aufgabenfeld. Die Vielzahl der damals handwerklich gefertigten Typen – manchmal galt es, von einem Tag auf den anderen einen neuen zu entwerfen – hat mir zwangsläufig einen reichen Schatz an konstruktiven und ästhetischen Erfahrungen eingebracht, von dem ich immer noch profitiere und wie er heute nicht mehr zu erwerben wäre. In diesem Zusammenhang ein Aspekt: Beispielsweise war es damals nicht nur möglich, sondern durchaus üblich, konstruktive und gestalterische Unzulänglichkeiten relativ unaufwendig nach der Probefahrt zu korrigieren. Auch aus solchen Fehler-Erfahrungen hat man eine Menge gelernt. Das ist im heutigen Bootsbau nicht mehr praktizierbar. Die Verantwortung für die Konstruktion und Gestaltung des ersten Bootes – eines Bootes aus Plast! – ist ungleich höher. Wenn hier das erste „in den Sand gesetzt“ wird, ist die ganze Serie betroffen, ein riesiger materieller Schaden angerichtet. Beim Plastbau kostet das erste Boot, bedingt durch die Formherstellung, so viel wie zehn konventionelle…

form+zweck: Welche funktionellen und ästhetischen Akzente, vielleicht doch sogar Trends, sehen Sie für die kommenden Jahre und Jahrzehnte im Bootsbau?

ERNST: Der Wassersport wird zweifellos immer mehr zum Volkssport, der Wunsch nach einem eigenen Wasserfahrzeug immer verbreiteter. Dem ist nur mit zunehmender industrieller Produktion im Bootsbau gerecht zu werden, mit „ Konfektionsware“. Diese Großserienproduktion wird ermöglicht durch neue Technologien, treibt diese gleichzeitig weiter voran und erfordert und ermöglicht auch andere Gestaltungskonzeptionen als in der Vergangenheit. Das maßgeschneiderte Boot wird mehr und mehr die Ausnahme, das Exklusive sein, das in begrenztem Maße variierbare Standardangebot „aus der Schublade“ das ökonomisch und technologisch Vorteilhafte für Produzenten und Nutzer. In welchen Größenordnungen sich dieser Prozeß vollzieht, sei an einem Beispiel vorgeführt:

Zu den Olympischen Sommerspielen 1936 wurde in Deutschland die „Olympiajolle“ entwickelt, ein Ein-Mann-Segelboot mit etwa 10 Quadratmetern Segel. Diese Klasse, heute fünfzig Jahre alt, hat sich sehr gut durchgesetzt, ist rund dreißig Jahre lang also auch noch in der DDR und in der BRD – nach diesem ursprünglichen Riss gebaut worden: in etwa 2.000 Exemplaren insgesamt. Das zum „Massen“-Boot aus Holz. Die von mir entwickelte „Eikplast“-Jolle mit etwa den gleichen Abmessungen, aber als Boot für den Freizeitsport und für zwei Personen geeignet, hat die gleiche Stückzahl, hergestellt von vielleicht 6 bis 8 Bootsbauern in nur einem einzigen Betrieb, dem VEB Eikboom, innerhalb von sage und schreibe drei Jahren erreicht. Das lässt ahnen, wohin die Reise in die Zukunft geht.

form+zweck: Eine solchermaßen fortschreitend massenhafte Zuwendung zum Wassersport löst in mir die Frage – oder Befürchtung – aus, ob da nicht auch mit einer erheblich zunehmenden Motorisierung des Wasserverkehrs zu rechnen ist. Sehen Sie einen Trend „weg vom Segel – hin zum Motor“? Mit einem Motor vermeint doch fast jeder umgehen zu können, im Gegensatz zum Segel…

ERNST: Eine solche Entwicklung sehe ich eigentlich nicht. Wir können davon ausgehen, daß mit dem immer stärkeren Fortschreiten von Wissenschaft und Technik in allen Lebensbereichen und vor allem am Arbeitsplatz ein immer größerer Gewinn an Freizeit einhergeht. Das zeigt sich deutlich, wenn wir auf die letzten zehn, fünfzehn Jahre zurückblicken, und wird in Zukunft vielleicht noch ganz andere Dimensionen erreichen. Ich sehe in zunehmendem Maße das gesellschaftliche Erfordernis, die Freizeit zu „bewältigen“. Dazu gehören die Möglichkeiten, die der Sport bietet, auch der Wassersport. Und hier verkörpert das Boot eine ganz spezifische Alternative beispielsweise zum Auto: als muskel- oder windgetriebenes Fahrzeug bietet es den physischen und psychischen Ausgleich, den der Mensch unter den Bedingungen, den Segnungen und Belastungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zunehmend suchen wird. Der Motor wird im großen und ganzen gesehen auch künftig nicht mehr als eine nützliche technische Ergänzung, ein Hilfsmittel am Sportboot bleiben. Auch heute ist der Anteil der allein mit Motorkraft fahrenden Boote gering, und er wird es sicher bleiben. Die Attraktivität des Segels ist nicht gefährdet, im Gegenteil. Und Leuten, die sich unbedingt ein Motorboot anschaffen wollen, sage ich immer: bedenkt – je schneller das Boot, desto kleiner wird das Gewässer… Etwas anders ist die Sachlage beim großen Kajütboot; so ein hochkomfortables „schwimmendes Wochenendhaus“ braucht die Motorkraft. Hier kommt es auf den Konstrukteur an, daß er solchen Booten einen Geschwindigkeitsbereich zumißt, der in vernünftigen Grenzen liegt, das Fahrzeug umweltfreundlich und ökonomisch macht.

form+zweck: Gerade auch in dieser Größenklasse haben Sie langjährige Erfahrungen, welches Ihrer Boote würden Sie hier selbst als optimal nennen?

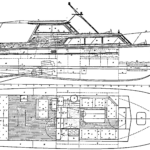

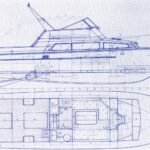

ERNST: Das ist die „Vilm II“, konstruiert für eine Rumpfgeschwindigkeit, also unterhalb des Gleitzustandes, und die kann sowohl unter Motor als auch unter Segel erreicht werden. Ein Non-plus-ultra-Boot, aber auch ein teures…

form+zweck: Mehrfach fiel das Stichwort „Plaste“. Dieser Werkstoff hat in den letzten zwanzig Jahren vielfach das traditionelle Holz im Bootsbau abgelöst. Sie haben sich eigentlich genau mit dem Beginn Ihrer Tätigkeit auch in die Anfänge dieses Prozesses einschalten müssen. Welche Rolle kommt heute dem Material Plast in Ihrem Tätigkeitsfeld zu, und welche Konsequenzen hat es für Ihren gestalterischen Spielraum?

ERNST: Plast eignet sich für den Bau des Bootskörpers wesentlich besser als Holz und kann es durchaus in vielen Bereichen ablösen. Aber so wie einst die Ablösung des Holzes durch Stahl im Boots- und Schiffbau nicht zum Ausscheiden des Werkstoffes Holz geführt hat, wird das der Einsatz von Plast nicht tun. Es kommt darauf an, unter allen zur Verfügung stehenden Materialien die optimalen für das jeweilige spezifische Projekt zu wählen. Allgemein kann man aber sagen, daß die Ökonomie bestimmt, wo Schritt für Schritt ein Material durch das andere ersetzt wird. Also verschwand Holz zunächst aus den tragenden Bauteilen, dann von der Außenhaut, vom Deck, es wird gegenwärtig mehr oder weniger bei den Aufbauten verdrängt – aber die Wohnlichkeit wird durch Plast oder Stahl nicht so gewährleistet wie durch Holz. So kommen immer wieder Kompromisse zustande, oder richtiger: Synthesen. Zum Beispiel gibt es Jollenkreuzer mit Plastkörper, Plastdeck, aber mit Holzaufbau. Die „Vilm II“ etwa hat einen Plastkörper, ein in Kompositbauweise hergestelltes Deck und einen reinen Holzaufbau, der wiederum ein plastbeschichtetes Dach hat. Es wird also stets danach gesucht, technisch, technologisch und ästhetisch ein Optimum zu finden. Die Materialwahl ist immer auch abhängig vom Einsatz und von der Größe des Bootes.

form+zweck: Welches wäre Ihr eigenes „klassisches“ Beispiel für den zunehmenden Einsatz von Plast?

ERNST: Der 15er Jollenkreuzer. Er war ursprünglich ein reines Holzboot, gebaut von der damaligen PGH Eikboom, in Vollmahagoni. Als die Bereitstellung von Mahagoni immer komplizierter und ökonomisch aufwendiger wurde, andererseits durch unsere einheimische Industrie Glasfaser und Polyester zur Verfügung gestellt werden konnten, wurde der Typ „WLP“ entwickelt, der gleiche Jollenkreuzer mit Rumpf und Deck aus GUP (glasfaserverstärktes ungesättigtes Polyesterharz), Kajüte und Ausbau aber noch aus Mahagoni. Einige Jahre später wurde dieser Typ durch ein Vollpolyester-Boot ersetzt – durch den „Backdecker“. Dabei blieb der Rumpf unverändert, allerdings wurde der Kajütaufbau nun ins Deck integriert. Das Ergebnis: unverändert gute Segeleigenschaften, pflegeleichtes, importfreies Material und obendrein eine Kapazität von vier Schlafplätzen anstelle von vorher zwei, auch die Innenhöhe der Kajüte wurde von 1,25 Meter auf 1,55 Meter vergrößert – ein beträchtlicher Raumgewinn. In Holz wäre die Backdeckvariante gar nicht machbar gewesen. Dieses Beispiel auch als Antwort auf Ihre Frage nach dem gestalterischen Spielraum des Werkstoffes Plast. Und übrigens auch als ein Exempel dafür, wie sich neue Generationen Schritt für Schritt entwickeln.

form+zweck: Neue Technologien, serienmäßige Herstellung gehen also nicht zu Lasten von Komfortabilität?

ERNST: Grundsätzlich graduiere ich, was den Komfortanspruch betrifft, nicht zwischen Einzelanfertigung und Serienentwurf. Jedes Boot soll den seiner Größe entsprechenden höchstmöglichen Komfort haben. Man darf ja Komfort nicht mit Luxus gleichsetzen . . .

form+zweck: Was ist also an dem kleinen „Rügen“-Boot komfortabel im Vergleich zu anderen seiner Klasse?

ERNST: Man kann auf dieser Jolle bequem sitzen, auf dem Vorderdeck liegen und sich sonnen, und ihre Fahreigenschaften sind optimal. Sie hat ja ihren Namen nicht allein daher, weil sie auf Rügen gebaut wird, sondern weil sie eben besonders geeignet ist, auf den oft unruhigen Rügenschen Gewässern eingesetzt zu werden. Das Boot ist recht seetüchtig, es hält stärkere Wellenbewegungen aus und spritzt kaum – anders als beispielsweise die Eikplast-Jolle. Sie ist auf den Binnengewässern das komfortablere Fahrzeug, weil sie schneller segelt, schneller „anspringt“, für die unterschiedlichen Windbedingungen besser geeignet ist. Auf dem Greifswalder Bodden von einer Gewitterböe überrascht, ist die „Rügen“-Jolle das sicherere Boot. Das Foto hier belegt das recht anschaulich: dieses Boot ist auch bei dem ziemlich lebhaften Wind gut zu halten. Eine Eikplast-Jolle würde hier schon ziemlich naß segeln, und die Gefahr bestünde eher, mit dem Boot „baden zu gehen“.

Sicherheitsaspekte sind für mich das wesentliche Kriterium für Komfort. So gehören auch die Auftriebsvorkehrungen der „Rügen“ dazu. Wenn ich mit ihr kentere, ist sie selbst in vollgeschlagenem Zustand noch schwimmfähig und neigt nicht dazu, sich kieloben zu drehen. Man kann sich auch in dieser Situation noch längere Zeit über Wasser halten und auf Hilfe warten. Die Eikplast-Jolle wiederum kann man, im Gegensatz zur „Rügen“, nach dem Kentern aus eigener Kraft aufrichten und leersegeln – aber kaum auf dem bewegten Rügenschen Bodden. Die potentiellen Einsatzgebiete der Boote sind also wesentliche Kriterien für die Komfort-Konzeption – und sie sollten auch ganz wesentlich den Käufer bei der Entscheidung für dieses oder jenes Boot motivieren.

form+zweck: In buchstäblich anderen Dimensionen zeigt sich die von Ihnen praktizierte Zusammenführung von Nutzerfreundlichkeit und Sicherheit beim großen Motor-Segelkreuzer. Was strebten Sie beispielsweise bei Ihrer „Vilm II“ an?

ERNST: Lassen Sie mich hier nur einige Prinzipien der Innengestaltung nennen. Helligkeit der Innenräume, Wohnlichkeit, gute Polsterausstattung gehen einher mit sicherheitsbedingtem ausreichenden Einsatz von Griffleisten und der absoluten Vermeidung von Ecken und Kanten im gesamten Bootsbereich. Der Platz für den Navigator zum Beispiel ist so gestaltet, daß der Mann bei hohem Seegang fest sitzt und die sichere Bedienbarkeit der Geräte garantiert ist. Was die Koje seegängiger Boote betrifft, so zeichnet sich bei ihr Konvertibilität übrigens gerade dadurch aus, daß sie relativ schmal ist, um auf ihr bei Seegang sicher, „fest“ im wahrsten Sinne des Wortes, schlafen zu können.

form+zweck: Die „Rügen“ – und die „Eikplast“-Jolle, „Backdecker“ und „Vilm“ als für die Serie entworfene Bootstypen – wo liegen hier für den Gestalter – bei von Standards diktierten Prämissen – die Grenzen und die Möglichkeiten einer eigenen gestalterischen Handschrift?

ERNST: Eine Handschrift ist unverkennbar, ganz gleich, was man schreibt. Natürlich muß ich in ein Boot Normteile, vorhandene Ausrüstungen einbauen. An einigen Stellen wird also die Handschrift sozusagen durch Druckbuchstaben ergänzt. Aber man sollte seine Handschrift nicht verleugnen. Eher würde ich auf einen Auftrag als auf meine Handschrift verzichten. Der prozentuale Anteil von Konstruktion und Gestaltung ist bei verschiedenen Erzeugnissen differenziert. Aus meinem Ein-Mann-Konstruktionsbüro kommen Ruder-, Segel- und Motorsportboote, Motorsegler und Gebrauchsboote, wie Fischereifahrzeuge, Fähren, Strommeisterboote, Kontrollboote, Vermessungsboote, Bereisungs-, Rettungs- und Fahrgastboote. Insgesamt habe ich 110 Grundtypen mit verschiedenen Varianten entwickelt. Aber wenn ich einen Steven zeichne oder einen Kajütaufbau und lege ihn dem Auftraggeber oder Bekannten vor, dann sagt man halt: Das ist wieder deine Handschrift. Ich kann sie schlecht selber charakterisieren. Sie „steckt“ im Schiffskörper, mehr natürlich über Wasser als unter Wasser, wo hydrodynamische und andere technische Gesetzmäßigkeiten das Diktat ausüben.

Die Gesichter meiner Boote sind einander recht ähnlich, glaube ich, aber hier eben mehr aus ästhetischen als aus technischen Gründen: Vorschiffslinien, Verlauf des Decksprungs, Proportionen zwischen Aufbau und Bootskörper. Die Farbgestaltung ist für mich von großer Wichtigkeit – hier muß man seit der Einführung von Plast und Stahl auch ein paar optische Tricks anwenden: Auf der einen Seite gewährt das Boot nunmehr größeren Komfort hinsichtlich Stehhöhe, andererseits soll es dennoch von außen möglichst elegant und flach aussehen… Hier ist also manchmal auch „Schönschrift“ vonnöten.

Grundsätzlich bin ich bestrebt, die von mir entwickelten Grundtypen so anzulegen, daß sie viel funktional bestimmten gestalterischen Spielraum gewähren. Ich möchte das am Beispiel der drei Ausbautypen des 10,6m Motorkreuzers „Senzig“ demonstrieren, die 1981-1985 entworfen wurden:

Der standardisierte Körper dieses Bootes ermöglicht drei völlig unterschiedliche Ausbauprinzipien, die wiederum in jeweils zwei Varianten abwandlungsfähig sind: Das erste Prinzip ist das eines normalen Kajütbootes, das zweite verkörpert einen geschlossenen Aufbau und das dritte einen Flydeck-Aufbau. Jede dieser Versionen bietet andere funktionale Vor- und Nachteile, je nachdem, ob ich als Nutzer eine „schwimmende Wohnung“, ein großzügiges Sonnendeck oder einen Kompromiß zwischen beidem bevorzuge. Ich bekenne mich zu diesem offenen Prinzip von Konstruktion und Gestaltung, weil es zu seiner Rationalität, seiner Funktionalität und seiner ästhetischen Variabilität keine vernünftige schöpferische Alternative gibt.

Das Interview führte Günter Höhne – 1986

Anmerkung: Die Bilder entsprechen nicht der ursprünglichen Veröffentlichung. Diese wurden aus technischen Gründen hier aus dem Bestand von Klassik-Boote eingefügt.